鶴の一声の意味とは?なぜ鶴なの?由来・使い方は?類義語のことわざも!鶴の一声の意味って?鶴の一声の読み方は?なぜ鶴なのか由来・語源は?鶴の一声の使い方は良い意味と悪い意味がある!?鶴の一声の例文を紹介!鶴の一声の類義語のことわざはたくさん!鶴の一声の英語表現も解説します!

もくじ

鶴の一声の意味とは?

日常生活やビジネスシーンの物事を決定する場面で、鶴の一声という慣用句・ことわざが使われますね。

「議論がまとまらず困り果てていたが、社長の鶴の一声のおかげで決まった」

「意見が決まりかけていたのに、マネージャーの鶴の一声のせいで白紙になった」

などと良い意味でも悪い意味でも使われます。

しかし、なぜ鶴なのでしょうか?

今日は、鶴の一声について解説していきます\(^o^)/

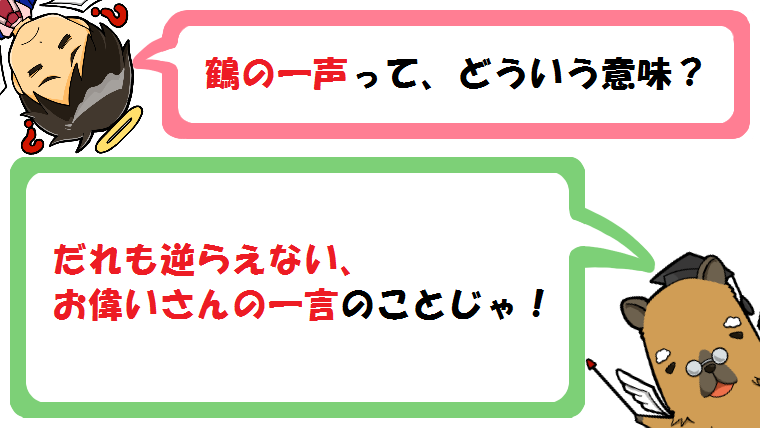

鶴の一声の意味

意見や利害が対立する多くの人を押さえつける、実力者の一言のこと。

鶴の一声とは、大勢で議論をしているときに、否応なしに従わせるような有力者や権力者の一言のことです。

例えば「社長の鶴の一声で会社の今後の方針が決定した」と言えば、社長が何か決定的な一言を発したことにより、会社の今後の方針が決まったという意味になります。

鶴の一声の読み方は?

鶴の一声の読み方は、「つるのひとこえ」になります。

「つるのいっせい」ではないので注意です。

また、「鶴の一言」とも言いませんよ!

鶴の一声の語源・由来は?なぜ鶴なの?

まず、鶴は普段はあまり鳴かない鳥です。

ちょっとしたことには身をかわしたり、避けたりするため、鶴が声を出すことはほとんどないのです。

しかし、鶴に本当の身の危険が迫ったときには、周囲に響き渡って威圧するような、大きく甲高い声で鳴きます。

鶴の首はとても長く、金管楽器のように音を共鳴させて、声を遠くまで響かせることができるのです。

つまり、鶴が鳴くときは、よほどの異常事態が起こった証拠というわけですね。

鶴の一声は凄まじい鶴の鳴き声の威圧感が由来で、周囲の全員を一言で鎮めるような偉い人の決定的な言葉のたとえとなったのです。

鶴の一声の使い方(例文)は?

鶴の一声は、多くの人が集まって議論していたことが、有力者の一言で即決定することを表すことわざ・慣用句でしたね。

鶴の一声には、プラスとマイナスの両方のニュアンスでの使われ方があります。

- 議論してもなかなか決定しない場合に、一言で決めてもらえたという肯定的な意味

- 議論でせっかく決まりかかった意見が、覆す一言で無駄になったという否定的な意味

全然ありがたくない、迷惑な鶴の一声もあるというわけです。

それでは、鶴の一声の使い方を例文で紹介していきましょう\(^o^)/

<ポジティブな意味合い>

「原因が分からず皆困っていたが、専門家の鶴の一声のおかげで解決した」

「それまで黙っていた監督の鶴の一声で、目標が決まった」

「全然決まらなかった文化祭の出し物が先生の一言で決定したのは、まさに鶴の一声だ」

<ネガティブな意味合い>

「社長の気まぐれな鶴の一声のせいで、地方に異動になってしまった」

「旅行の行き先について家族で話していたが、父の鶴の一声で決まってしまった」

「専務の鶴の一声で毎朝ラジオ体操をすることになったが、皆文句を言えなかった」

ちなみに、しょっちゅう口出ししてくるタイプの偉い人に対しては、鶴の一声はあまり用いられません。

いつもは静かに話を聞いているような人が、たまに発言する場合に「鶴の一声」と使われます。

鶴の一声の類義語は?

鶴の一声の類語のことわざ・慣用句はいくつかありますので、ご紹介しましょう\(^o^)/

雀の千声鶴の一声

読み方は「すずめのせんこえつるのひとこえ」。

つまらない者の千言よりも、優れた者の一言の方が勝っているということ。

雀の千声鶴の一声は、小さな雀が群がってチュンチュン鳴くよりも、一羽の鶴が一声鳴く方が、威厳があって優れていることが由来です。

鶴の一声の対義語はありませんが、あえて反対語を挙げるのであれば「雀の千声」になりますね。

百星の明は一月の光に如かず

読み方は「ひゃくせいのめいはいちげつのひかりにしかず」。

世の中には大勢の凡人がいるが、一人の賢者の存在には遠く及ばないこと。

百星の明は一月の光に如かずとは、無数の星の光を集めても、一つの月の方が明るいことから来ているたとえです。

鶴の一声は発言に対して使いますが、百星の明は一月の光に如かずは人を表す言葉です。

禽鳥百を数うると雖も一鶴に如かず

読み方は「きんちょうひゃくをかぞうるといえどもいっかくにしかず」。

力のない人がいくら集まっても、一人の力のある人には敵わないこと。

禽鳥百を数うると雖も一鶴に如かずとは、何百の鳥が集まっても、一羽の鶴には勝てないことから来ていることわざです。

愚者の百行より智者の居眠り

読み方は「ぐしゃのひゃっこうよりちしゃのいねむり」。

つまらないものが多くあるより、良いものが少しある方が良いということ。

愚者の百行より智者の居眠りは、愚かな者があれこれとやってみるよりも、知恵のある者が居眠りしながらやることに及ばないことから来ているたとえです。

千人の諾諾は一士の諤諤に如かず

読み方は「せんにんのだくだくはいっしのがくがくにしかず」。

他人の言葉に反対せず言われるままになる大勢の人よりも、権力に媚びずに正論を主張する一人の方が大事だということ。

「諾諾」は言いなりになること、「諤諤」は正しいと思うことを恐れずに言うことです。

鶴の一声の英語表現は?

最後に、鶴の一声の英語表現を紹介します\(^o^)/

「a word from the top」

「words of authority」

→権力者の言葉

「A king’s word is more than another man’s oath.」

→国王の言葉は他の人の誓いよりも上である。

どこの国でも王の言うことには逆らえないのですね。

鶴の一声について、最後まで読んでいただきありがとうございました!

ぜひ、良い意味で鶴の一声が使えるといいですね!